You are currently browsing the tag archive for the ‘URA’ tag.

市建局將於明天11月17日,向城規會提交觀塘市中心的重建新方案。上年11月,市建局的觀塘市中心重建項目流標,隨後政府和港鐵都分別出現賣地流標。

市建局的新觀塘市中心重建計劃,是「發水」方案,增加樓面面積超達33.3%, 將原來主要是商業和酒店用途的用地,變成住宅和商業四比六,大幅增加住宅用地超過110,000平方米。

地標式的摩天大廈,增加至360米,高度增加得26%,嚴重影響山脊線。

目前觀塘擠塞情況嚴重,新建的小巴巴士交匯處,不但無法改善交通問題,早前更有交通意外令一人死亡。新的計劃,增加1750伙單位,增加4025人居住,令觀塘真係x佢老母,塞車慘況必然加劇。

新的計劃比原先方案,推遲五年的落成時間,是2033年。可憐,裕民市集經營的地牢小販,亦要等待10年,才能獲得通往人流和對面的正門,由現在起這10年,缺乏人流,只能繼續在地牢艱苦經營。

早前啟德郵輪地皮招標失敗,標誌九東的商業地皮價值乏善足陳。近期東涌住宅土地招標失敗,見證香港地產發展到達轉型時期。市建局,新方案美其名「垂直」發展,但只是增加發展面積,起豪宅,建寫字樓和商場, 無法回應香港面對經濟轉型的情況。

市建局,消滅老店,拆走社區,趕走街坊,再用高價賣豪宅和起商場的老模式,已經失效。市建局存在的價值還有多少呢?經濟停滯不前,更需要保留舊區,傳統行業,手工業,本地的文化,而不是拆毁既有的經濟模式,又再製造流標的地皮。

目前觀塘市中心尚未解決,鐘錶匠佘生,裕民坊10多檔的流動小販,尚未有安置。市建局賺錢之餘,應該積極解決街坊安置生計問題。

觀塘市中心被市區重建局消滅,裕民坊和老店被消失,變成市建局和信和的商場「YM²」。觀塘真是耳目一新嗎?

連登近日的貼文中,街坊反映開業只有兩年的新商場已淪為死場,有四成店舖執笠,就連大型超市瀛木都無法倖免。

商場人流稀少,居民眼中只是轉車站。難怪新商場的生意卻並不理想,4成商店已結業,部分原因可能源於商場設計和管理不善。

據連登提供的資料,近期在「YM²」結業的商店包括:Coffeeor Tea、蒸益求蒸、一日一咖啡吧、Green Common、寶益小食和Brass Spoon Le Jardin。這些店舖的退出讓商場顯得冷清,令原本人流稀疏的商場,更失去活力。

貼文中,商場附近的居民和顧客表示,「YM²」的設計存在一定問題。一些商店位於死角,很難被顧客發現,除非特意去尋找。此外,商場的導航也令人困惑,電梯和樓梯的設置讓人難以找到目的地。這些不便之處無疑影響了商場的吸引力,使得顧客流失。

另外,商場下方的小販市場也受到影響,生意同樣慘淡,有一半店舖,大部份時間沒有開檔。顧客們表示,他們主要會來商場的原因是在樓上居住、搭乘巴士或者享受商場的涼爽空調。然而,他們大多只是路過,並沒有在商場內消費。

對於「YM²」的巴士站設計,顧客們也表示不滿。其中一位顧客說:“個巴士站一啲都唔好,趕起車上嚟迷宮搵唔到站。” 另一位顧客則抱怨道:“之前想喺觀塘開舖,就去嗰頭送咗陣外賣探吓路。呢個裕民坊兜足一個大圈先揾到電梯上去,上撚到去又發覺間舖喺另一面。xx淨係拎個外賣都揾餐死,邊夠膽租嚟做生意。”

「YM²」商場的設計和管理存在問題,影響了商場的營運。在人流眾多的觀塘區,「YM²」商場竟然無法立足。

重建,一定變得更好?只是市建局的一廂情願,消滅了舊舖和老店,令九龍東的市中心裕民坊消失,換來的只是四場。市建局眼中只是買地,希望賺賺大錢,商場做得是否好,能否持續經營,就變成發展商責任,市建局可以置身事外。

重建的破壞,是永久,裕民坊已經消失。市建局起豪宅,賺錢是一事,社區的損害卻是永遠。殺雞取卵,還有多少舊區受害呢?

觀塘不缺乏商場APM, MegaBox,做得好的商場比比皆是,但好像裕民坊這樣的基層和有活力的消費空間,卻已經找不到了。

未來,市建局在油尖旺和深水埗將會展開大型重建,同樣消滅街道,製造更多的死商場,損失的是香港人。

裕民坊最後一人 30年鐘錶匠要求牌照安置

食環趕絶 市建局不理 消滅本地手藝文化

74歲的觀塘裕民坊鐘錶修理匠佘永盛,人稱「紳士牌鐘錶匠」,於香港街頭從事鐘錶維修30年。上周,食環署不斷警告佘生,原定今天(12月12日)向他發出「阻街」告票,迫走佘生,令他無法維持生計。

今天下午,我們於傳媒前,講述佘生的情況,並一行人由裕民坊去瑞和街食環署觀塘總部交請願,要求食環暫緩清場行動,並與佘生討論發放工匠牌照。「堅持,發放工匠牌。」佘生活動中發言。「政府而家搶人才,我就是做了30多年鐘錶維修的人才。」

食環署的秘書楊生接收請願信,並向傳媒表示原定今日有清場行動,向佘生發出告票,但後來取消。遞交請願信過程中,佘生因為承受不住壓力,要立刻食藥,並坐在椅上休息。

他因市建局的觀塘市中心重建,為遷就局方工程,於裕民坊內,已被迫遷四次。他多年與政府爭取一直未有獲發的工匠牌照。

佘生希望能登記為合法街頭工匠,獲發固定攤位(工匠)小販牌照,以及獲得市建局因重建區遷拆的合理安置。佘生和活在觀塘於2019年起多次與署方溝通,署方指佘生並未於2009年的工匠調查中登記︰「根據本署現行政策,只有在2009年實況調查中被識辨及登記了的無牌工匠,而又合乎發牌條件,才可獲簽發固定攤位(工匠)小販牌照」(13-6-2019署方電郵記錄)

【30年工匠生涯】

他早於1993年開始修理鐘錶,後遷往觀塘裕民坊繼續修理鐘錶。在2005 年至2010年期間,佘生攜同病重的家人往內地就醫,經常往返中港,因此錯過特首於2009年進行的街頭工匠普查。家人過身後,2010年起,佘生每日恆常在裕民坊及康寧道交界修理鐘錶,直至今天。

佘生於觀塘做小販40多年,小販四哥為佘生做證人,証明他於2009年前已在裕民坊經營,服務社區。

佘生多年爭取牌照,2016年曾約見立法會議員黃國興、2019年於區議會向食環請願,並多次主動與署方接觸。當日,一同爭取的兩位裕民坊工匠已先後獲牌和安罝,只餘下佘生沒有安置和牌照。我們亦找出,1999年壹週刊的佘生專訪,證明他早於2009年調查前已經是資深的工匠人。

【古董錶的手藝】

佘生經營了30年鐘錶修理生意,除了修理鐘錶、更換電子、舊錶買賣,還有名錶鑑證,特別是維修古董鐘錶,藝人夏春秋、吳君如和盧大偉亦曾是熟客。每逢秋冬,他身穿筆直西裝,戴上紳士帽,服務基層街坊,為街頭景象一隅,可見懷舊本土文化特色;檔位面積亦不超過0.9米乘1.2米,絕對符合獲發固定攤位(工匠)小販牌照的條件。

2020年起,裕民坊重建工程開始,佘生搬遷達四次。現時檔口的不足10米之處,每天需忍受工程的噪音及灰塵繼續生計。除此之外,因營生環境極不穩定,佘生有心律不正的情況,需定時服用心臟藥和薄血藥,多次遭多位食環職員勒令收檔,令他心跳加速,險些需即時入院。後來呼喚朋友求助,食環署職員擾釀半小時才自行離去。

目前,裕民市集有20多個空置檔口,佘生希望市建局能安置於市集,延續手藝。目前他不會放棄工匠技巧,希望繼續經營。

佘生極度希望環境及生態局局謝展寰局長能協助他登記為合法街頭工匠,市建局提供適合經營生意的安置點,讓他能以自己的技藝繼續維生。我們對政府有以下訴求︰

1. 發於工匠牌給佘生,確立工匠的「真正」價值

2. 市建局介入,提出安置,保留裕民坊特色手藝文化

3. 重新進行工匠調查,了解和保育本地手藝文化

2022年12月12日

12年前長沙灣順寧道受重建影響的街坊辦活動,要求安置,當年一整條街,掛滿一幅幅大畫,街道成為畫廊,是筆者的啟蒙。最後林鄭會見街坊,而他們陸續無奈接受賠償離去。

重訪舊地,變成一楝楝的豪宅,昔日唐樓和老店的蹤影已難尋。幸好,多走幾步,當日幾十間的老店已不再存在,只餘三間的舊店︰周記醬油,周記車房和蘇記茶莊。

人去茶未涼,走入12年後已搬遷的舊舖,湧起陣陣的回憶,跟老闆談天。當日的街道景象猶在,社會變了,林鄭不是那個林鄭。由於原區搬遷,他們生意大抵還好,不過一切都不同了。

那年的齊心,今難再見。移民、老去、忙碌,大家為口奔馳,說起往事。經歷過重建的街坊,永遠忘不了。

周記醬油,加上前身,有百年的歷史,90歲的周伯伯,口中強調質素,「XX,都係靠吹水,人哋做。李X記,有幾多豉油喺入邊呢,都係水。我哋係自己做豉油,生曬。」沒有加防腐劑的周記豉油,人手製作,香港碩果僅存。

創自1958年蘇記茶莊老闆仍有教社區做茶葉,重建的災難,是他的轉捩點。

周記車房,當年活動的策展人,依然用故事去講社區。周老闆店內放着50年前的老爺車,佔據店內大部份位置,太太笑說想捐出去,但老闆仍自得其樂。念舊,保育,車房也做得到。

故事分享留意1822的專欄。

市建局昨天提出長沙灣兼善里重建計劃, 120間地舖將會消滅,對老店林立的深水埗,絕對是傷害。但更重要這重建,再一次立下壞榜樣,吞併公共空間,用政府設施地皮津貼局方興建豪宅商場。同樣的例子,在市建局新的油尖旺規劃,將再次重演,而且規模更大,市民的損失。

有關項目中,市建局用剩餘地積比不多為理由,將旁邊長沙灣體育館的土地納入重建範圍,換來的是豪宅商場,市建局聲稱將商場融合體育館的設計,增加所謂公共設施面積。類似的設計在麥花臣重建已經出現。當年單單幢式的體育館,變成商場一部份,大大損害公共設施的可達性,公共設施變成商場一部份,令公眾難以發現有關設施。市建局玩弄數字遊戲,令公共設施的質素大大降低,只是自肥的策略。

對於目前社會,市建局毫無監察,重建發展,不但破壞舊區文化,也損害社區整體利益,到底市建局的公眾利益何在?如果為了改善舊區居民的居住環境,重建後,應該是興建公屋或公屋,但是市建局只是興建豪宅和商場,居民無法重置,而老店首當其衝,只因沒有舖換舖的方案。觀塘項重建,大量老店消失,不論是小販或攤檔,搬遷後,門坎羅雀,完全是失敗。市建局只是不停借助懷舊,製造聲音,對於原來的經營者毫無幫助。

兼善里,或者油麻地重建,項目範圍極大,牽涉大量老店和居民,目前重建政策不改,利用公共土地資源做補貼,只興建豪宅,無法解決香港居住問題,只是製造更多貧富懸殊,消滅更多本地文化。

市建局安置政策置受評批評,行政總監韋志成卻用網誌回應,指「補償戶 63%同區置業」(信報5-12-2016),避開公眾和傳媒的提問,猶同梁粉技倆。局方不公佈數據和報告,只是在受批評時暗地放風,有欠公道。上次的追蹤調查,局方操弄「同區安置」的定義,擴大同區的範圍,只是增加數字的偽藝偽藝。期待市建局開誠布公,公開有關追蹤調查報告,讓公眾了局方的賠償政策。

觀塘同區變將軍澳?

2009年,市建局局方在觀塘市中心重建的追蹤調查,指約75%業主可於觀塘或東九龍重置單位居住。實情是2009年的130人追蹤調查中,只有4成人能在觀塘重置物業,另有3成在其他地區置業(24-6-09文滙報)。所謂「原區重置」變成局方的「語言偽術」,被擴大至整個九龍東。

市建局在觀塘近年只有本年年中收地的恆安街重建項目,涉及業權約90個,除了11個舖位,大約有80個住戶業權。觀塘最接近局方的「同區七年樓齡」賠償額只有18年歷史的海天園,其餘供應都超過20年。海天園近3年只有4宗成交,而今年僅有1宗,基本處於半封盤狀態。雖然觀塘恆安街重建項目賠償為歷來第二高的$11,695,亦難而購入同區的樓宇,因為基本樓市缺乏供應。

迴避重置的樓齡問題

局方亦迴避,重建戶用賠償購入的樓齡問題,政策指賠償是同區七年樓齡,但局方僅指︰「有73%受訪者在獲得市建局的收購補償後,把資金用作購買樓齡較新的單位,是否購入單位跟七年之準則相着太大呢?」(信報5-12-2016) 重建戶多數住在40-50年樓齡,較新單位是否指30-40年樓齡呢?

三成人沒有重新置業

韋韋志成安佈中,「14個近年完成收購及遷置工作的重建項目共322位受訪自住業主的資料,73%受訪者在取得市建局的收購補償後重置較新的單位居住,有19%選擇租樓,另8%選擇與家人同住。」(信報5-12-2016)近一成跟家人同住,二成人由業主變成租客,失去物業,是否意味着他們被重建犧牲呢?現時只有現金賠償,沒有直接的樓換樓安排,令重建戶被迫走入地產市場,往往焦頭爛額,當中三成人沒有重新置業,是甚麼原因呢?希望局方詳加解釋。

局方坐擁百億資產,上年收入達45億,全部重建項皆興建私人豪宅,應落實舖換舖和直接的樓換樓的安置政策,達至真正的原區安置,而不是玩弄數字。

參與文章︰

新聞透視︰最後一伙

http://mytv.tvb.com/tc/cat_news/sundayreport/284692

追縱調查﹐還是公關手段?

http://www.inmediahk.net/node/1003724

回應市建局指《鏗鏘集》未反映事實

http://www.inmediahk.net/node/1018962

// 市建局補償戶 63%同區置業

市區重建局(市建局)行政總監韋志成表示,市建局就14個近年完成收購及遷置工作的重建項目中,共322位受訪自住業主提供的資料進行分析,發現有73%受訪者在獲得市建局的收購補償後,把資金用作購買樓齡較新的單位,當中63%選擇在同區置業。

訪查322自住舊樓業主

對於市場有聲音質疑市建局的補償及安置政策是否足夠協助舊區居民改善生活環境,韋志成昨天在網誌指出,過去數年市建局已推行的59個市建局重建項目中,約有1.2萬戶業主和租戶獲得現金補償或公屋安置,從而遷往質素及環境較佳的居所。市建局就過去的重建項目進行追蹤研究,分析14個近年完成收購及遷置工作的重建項目共322位受訪自住業主的資料,73%受訪者在取得市建局的收購補償後重置較新的單位居住,有19%選擇租樓,另8%選擇與家人同住。

在重置單位的業主中,有63%在同區置業,其餘則因不同原因選擇搬往其他地區,最常見包括長者搬到較近子女和孫兒居住的地點,方便照應。

韋志成稱,納入市建局重建項目的樓宇,大多屬樓齡超過50年及失修的建築物,市建局現行的住宅收購準則,是以「自置居所津貼」的計算基準制定,而「自置居所津貼」是按同區和收購單位面積相若的7年樓齡單位的價值,與被收購物業公開市值的差額計算所得,從而給予自住業主被收購單位的市值金額外,另有一筆現金津貼,以協助他們在鄰近地區購買較新的單位居住。市建局並特別向業主支付樓價三成的訂金,讓業主在資金運用上更靈活。

他強調,在規劃重建項目和執行實際重建工作的過程中,須顧及社會整體利益,也要盡量顧及個別人士的需要和訴求。

市建局須兼顧重建範圍內住宅及非住宅租戶的需要,並提供調遷協助,向租客提供特惠金,又或安排合資格者申請公共房屋。

信報5-12-2016

市建局口口聲「以人為本」,重建興建豪宅,對重建區的街坊卻沒有提供合理安置,不但沒有舖換舖,樓換樓亦無法做到。租戶權益更多年被忽視,被迫入住現代版「籠屋 」。恆安街重建項目中,有一個的二人家庭曾被安置的住房,沒有廚房和厠所,單位為59呎,人均不足30平方呎,比公屋擠迫戶的標準更差達五成。

恆安街重建中,有28位租戶暫時無法獲得公屋編配,局方用遷出意向書方式向租戶迫遷,要求2月28日遷出。部份租戶被安排於油麻地豉油街的安置大廈,但環境惡劣。本地公屋平均分配面積75平方呎,而低於60平方呎列為擠迫戶,房署會積極跟進解決問題。而署方亦有中轉屋政策,主要給予清拆戶或受天災影響的街坊,臨時棲身的單位,平均分配面積是54平方呎,而擠迫戶是36平方呎。

市建局的前身土地發展公司提供安置大廈給街坊居住,但市建局長期丟空,空置率達七成,被傳媒指為「鬼域」。當中15個局方提供的二人安置單位,超過一半是沒有獨立厠所,而全部沒有廚房,平均人均面積只有40呎。當中,恆安街租戶,一個父女的二人家庭,女已有17歲,被市建局安置到只有59呎的單位,人均不足30平方呎,遠低於房署水平。單位沒有間格或房間,沒有廚厠。街坊多方要求,才提供有獨立厠所的110呎二人單位,人均面積依然差於公屋擠迫戶,父女表示最麻煩是沒有房間,女孩生活極不方便。

再者,安置大廈只可減戶,無法增加戶口,假如有重建戶的太太帶着身孕入住,如果生下小孩,便因增加戶口,被迫被趕走。重建影響生活,市建局安置草率,街坊百上加斤,在此他們創作下面歌曲諷刺局方的安置政策。

市建局安置大厦編配面積歌(改編: Jingle bell)

U R A冇情 面積亂咁訂

廚廁皆公用 間房「跌」咁丁

杭得一張床 無位擺雪櫃

似籠屋單位細夾窄 逼到無路行 “HEY/頂”

日復日 月復月 個心好擔憂

FA-MI-LY 配得闊又大 二三百呎洋樓

應該知 應該知 兩個需住闊D

盼市建認真咪亂做 莫視街坊的需要

參考文章︰

安置屋丟空淪鬧市鬼域

http://the-sun.on.cc/cnt/news/20150411/00410_097.html

《視點31》有屋無人住?

https://www.youtube.com/watch?v=14GxGBVZi3U

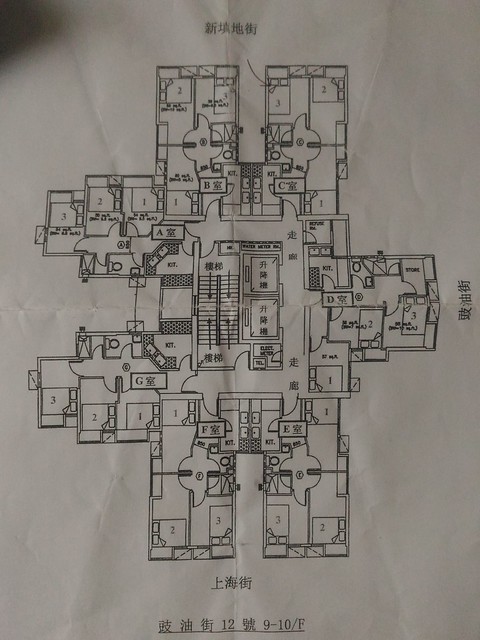

下圖為市建局的安置文件︰

父女首個獲派的安置單位為編號9,豉油街9樓,沒有廚厠,每月需繳交租金

市建局在10月收回恆安街的所有業權,土地所有權則歸為地政署,局方代地政署管理土地,變成留守街坊的業主。目前,地舖只有老店華漢茶餐廳未找到舖位,無法搬遷,而樓上則有28個租戶沒有安置,無法找到居所,被迫留下。近日,舖主和住戶分別收到市建局代理地政署派發的遷出意向書,本來遷出意向書是給留下的街坊自由填寫遷出日期,以便署方安排土地的未來使用。但他們投訴,市建局向他們施壓,要求街坊在離遷日期填上「2月28日」,不然不代收表格。如果不按局方指示,業主被扣起賠償;租戶則無法安置揀選公樓或安置大廈,失去約1萬元的搬遷費,令租客無家可歸。街坊要求局方可寬限時間,容許找到居所或舖位才收回土地,不是強迫二月尾迫遷。街坊向地政署查詢,署方推卸責任,並要求他們與局方溝通,不願意直接收回表格。市建局代地政收表格,變相迫遷。

現在是恆安街的29位苦主,下年第二季大角咀槐樹街項目預計亦被地政署收回土地,亦再被市建局用此法壓迫。對外宣稱「以人為本」的市建局為興建豪宅,迫遷街坊無所無所不盡其極,綁架地政,假借他們不交回遷出意向書,強行迫遷。街坊要求不是停止重建,而希望重建中,局方落實承諾,合理安置居民。早前,局方在上月區議會中,表示協助華漢茶餐廳尋找新舖,繼續經營,言猶在耳,卻巧作名目,收地重建,無視街坊的訴求。

您的意見